Aquella puede considerarse una temporada sombría, azotada por los idus de la historia. Evocar fechas exactas sería como rociar sal en las heridas, aniquilar los sedimentos fastuosos que superviven en la tragedia que a muchos ha despojado del hogar y norte espiritual. Digamos que sucedió en el año del oprobio, cuando las termitas entraron en La Cava y las tropas del enemigo iniciaron la arremetida que culminaría con su destrucción.

En ejercicio de la verdad y la gloria futura no faltaron advertencias. Lo dijo Gaspar Trujillo en una tarde calurosa frente a la máquina Remington, pues vivía peleando con los computadores. Sin zapatos, el calcetín izquierdo agujereado en el talón, la camiseta enrollada sobre la panza.

—Tanta armonía y plenitud son engañosas. Lo irreal y lo maravilloso terminan por traicionarnos. Tiempos aciagos nos esperan.

A Gaspar le agradaba utilizar tonos grandilocuentes, alardear de poeta maldito. Tenía relaciones con Miranda Canovas, la hija de un poderoso banquero, que lo celaba hasta con su sombra y esperaba obsequios constantes e invitaciones a restaurantes exclusivos. Enamorado a morir, La Cava era el único lugar en donde escapaba de su dominio.

—…Dios ahuyente el calentamiento global, la lluvia ácida y la multiplicación de las ratas…—tecleaba al ritmo de una melodía nostálgica y pegajosa de Edmundo Díaz y su trompeta.

Sobre un mesón mugroso, Tito Salinas se dedicaba a firmar unas mujeres peces salidas de la fundición el día anterior. Aunque sus versiones sensuales de iguanas, gaviotas, orcas y alacranes interesaban a dueñas de boutiques, decoradores y jefes de relaciones públicas, a causa de sus puntuales imitadores no acertaba a cobrar lo justo ni a imponer su nombre.

Lorenzo Andrade aspiraba a ser un gran actor, trepado en una banca rinconera y con ocho sillas vacías alrededor, memorizaba un monólogo. Durante cinco noches a la semana trabajaba como recepcionista de hotel y los sábados asistía a una academia de teatro. Ahorraba la mitad de su sueldo y, aunque no lo decía, Bogotá primero y Hollywood a continuación eran sus metas.

Juan Mistral, que gastaba su tiempo en La Cava o en la biblioteca, planeaba un juego de video: huérfano de padre y madre, educado e idolatrado por una joven madrastra, todo le era permitido. Era consciente de su precocidad, odiaba los estudios formales, pero le faltaba un semestre para terminar el bachillerato. No le temía al fracaso sino a espantar el éxito. Favorito de la directora de su colegio, de los profesores y de los vigilantes, iba y venía a su antojo. Al respecto Gaspar Trujillo afirmaba:

—Juan es un profesional de la inteligencia, el encanto y la sonrisa, y con vocación de profeta en su tierra. Tarde o temprano va a sacar la cara por todos nosotros.

En cuanto a Rafael Doria, quien acababa de alcanzar la mayoría de edad, no lo tenía en cuenta. Soportaba su presencia, siempre y cuando no abriera la boca y no insistiera en tomar cerveza ni intervenir en las conversaciones. No es que lo subestimara, ni lo irrespetara, no quería que se acusara al grupo de corromper a la juventud, menos de inducirla a cultivar ideas caprichosas, alejarla de los estudios formales. Con las miradas sospechosas de los intelectuales reconocidos y las mujeres inteligentes de la ciudad, tenía más que suficiente.

Así que todos-todos estaban en lo suyo, tal como sucedía desde meses atrás, cuando —al heredar una casa de su abuelo en la Calle de los Siete Infantes y romper las baldosas de un corredor para cambiar la plomería— Gaspar descubrió un sótano atestado de toneles de brandy, ron, vino, malvasía, ginebra, calvados y aguardiente, escondidos allí desde los tiempos del tatarabuelo. Tamaño botín y de labios de su madre, un lastre negativo:

—Una caja de vino o de champaña es un obsequio fabuloso, pero una cava hasta los topes equivale al regalo envenenado.

Contaría la historia de sus antiguos propietarios, los Trujillo-Milán-Niebles-Solís y otros que se jactaban de haber luchado en la gesta de independencia, pero que nunca pudieron administrar la propiedad, resistirse a su maléfica influencia o salvarse de su embestida. Así continuaría:

Contaría la historia de sus antiguos propietarios, los Trujillo-Milán-Niebles-Solís y otros que se jactaban de haber luchado en la gesta de independencia, pero que nunca pudieron administrar la propiedad, resistirse a su maléfica influencia o salvarse de su embestida.

—Heredar esa casa, se dice que pertenecía al Virrey Solís, es como aceptar todas las resacas de tus antepasados y alborotar la vena alcohólica de la familia —sentenciaría la madre—: tu tatarabuelo el violinista falleció por exceso de conciertos y copas de honor; el hermano mayor de ese tatarabuelo peleó en la guerra de los mil días y terminó agobiado por los brindis, las condecoraciones y los cargos diplomáticos; una de las tías abuelas aprendió a batir fabulosos Martinis y se convirtió en ardiente defensora del feminismo. En su momento, cada uno de ellos tuvo que salir del país y sellar el sótano antes de alquilar.

—¿Entonces sabías de la existencia de La Cava?

—Es como lo del Virrey, otra leyenda familiar. A todos los que llevan los apellidos Trujillo, Solís, Milán o Niebles, les gusta darse tonos.

—Tú eres una de nosotros, mamá.

—A causa del matrimonio; entre los míos nunca tuvimos fantasiosos. Somos gente de orden plantada en la tierra.

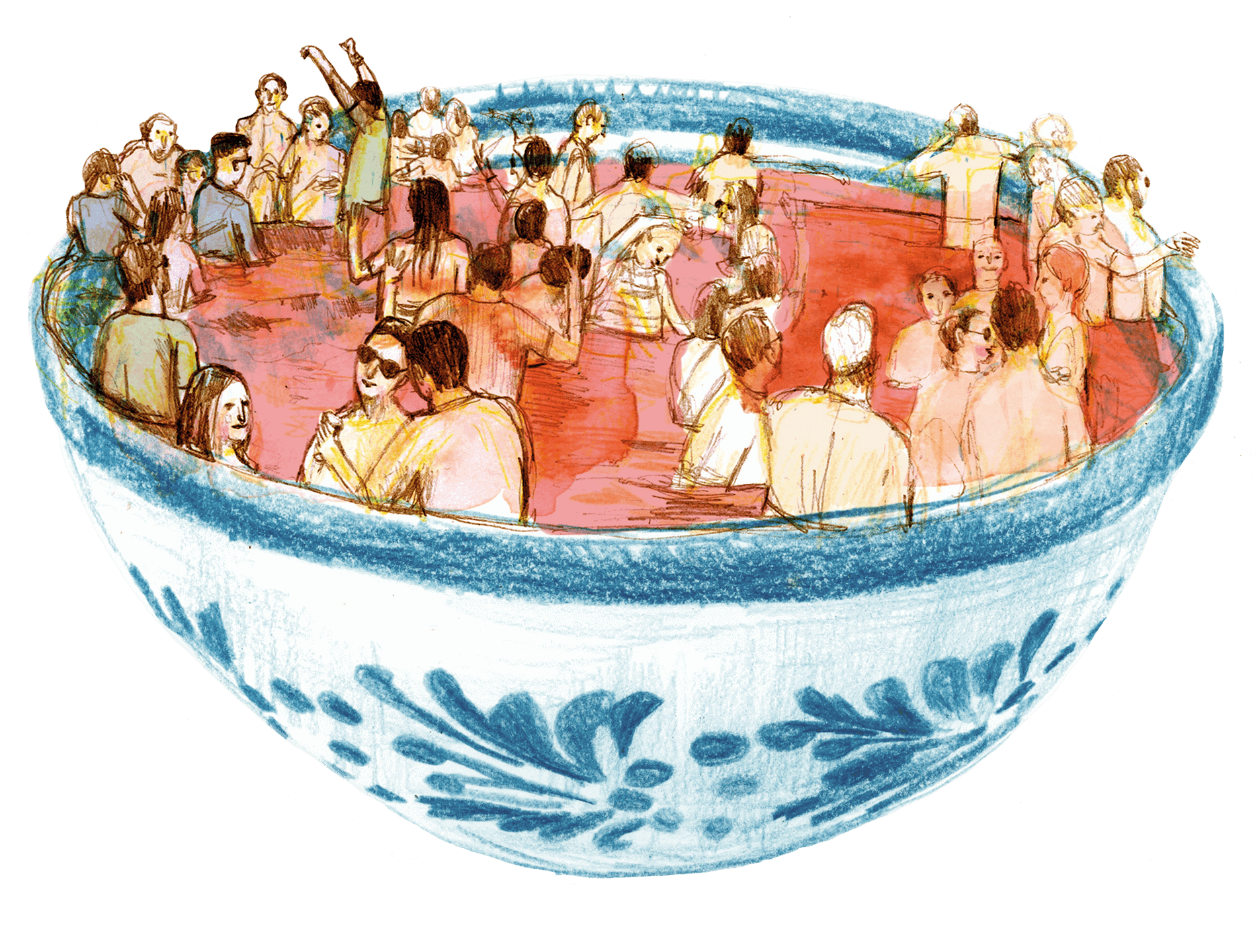

Con el nombre de La Cava, fumigada, pintada de blanco y naranjaOs, con los debidos permisos de los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, la casa funcionaba como una mezcla de taller y guarida, dado que Gaspar hubiese necesitado diez vidas para consumir tanto licor. A La Cava, en donde a los amigos no se les cobraba el consumo sino una simbólica suma mensual, acudían también boxeadores, maestros de la construcción, futbolistas y mensajeros, estibadores y artesanos, sin necesidad de asociarse, porque Gaspar ejercía absoluta dictadura, obtenía ganancias razonables con un trabajo simple. Allí cada cual hacía su real gana, todo lo que les estaba vedado en sus oficinas, apartamentos, fincas, universidades, aún en descampado. Los precios se consideraban irrisorios comparados con los beneficios.

La atmósfera del lugar, intensa claridad en unos rincones y penumbra en otros, el olor a salitre, humo y tabaco, madera mohosa y orines, calmaba sensibilidades exasperadas y atraía gustos aberrantes. Prohibida la televisión y los teléfonos celulares.

Desde la noche de la inauguración, estuvo descartada la asistencia femenina. Las mujeres se arriesgaban a sufrir ofensas, contemplar a esposos, novios, hijos y amantes sudados en licor, escuchar lenguaje soez, discusiones. No sobra decir que a muchos les asustaba la diaria fidelidad de Tobías Rangel, Orígenes de segundo nombre, a quien se acusaba de contestatario, gorrón, aficionado a la coca y de tomar vodka con agua caliente para mantener su flacura excesiva; otro que se las daba de poeta maldito y excelso. Daba la impresión de tener unos cuarenta años y no veinticinco, de no asistir a cursos de cocina sino de mala catadura.

Nada qué hacer, la mala fama cunde. De vez en cuando irrumpían en La Cava clientes amargados, fugitivos de convenciones y cenas a manteles. Era el caso de Martín Duque, otro poeta; de Renán Linares, activista del medio ambiente y vegetariano, hijo del dueño de una fábrica de enlatados (sardinas, atún, salmonete, calamares) quien a los veinte años despreciaba el comercio. En su primera visita se amarraría una borrachera monumental, que lo empujaría a bailar descalzo, aullar al brillo de la luna que doraba los ventanales, guindarse de una lámpara y caer entre añicos filosos. Esa misma noche se casaba su hermana mayor y, cuando Tito Salinas y Gaspar Trujillo lo llevaron a su casa no fueron ni siquiera invitados a sentarse. La madre de Linares estuvo durante una hora sacándole vidrios de las plantas de los pies.

Por añadidura, mientras Renán lloraba y cantaba vallenatos a grito herido, la escandalizada señora tuvo que obligarlo a tomarse cinco vasos de agua, dos tazones de café negro, un Alka-Seltzer y cuatro aspirinas; no fuera a vomitar en la iglesia sobre la pechera del smoking. Los padrinos de boda suelen emocionarse.

—Buenas noches, Trujillo, buenas noches, Salinas, gracias por cuidar a Renán— dijo en voz alta al despedirlos, mientras entre susurros advertía—: ¡No los quiero más por aquí, hijos de Judas! ¡No vengan a corromper a un buen muchacho!

Gaspar Trujillo, recién graduado en sociología, había sido seducido por las sirenas de la literatura. Sus obras, editadas del propio bolsillo y que nunca superaban los quinientos ejemplares, tenían impacto de cóctel y páginas sociales e iban acumulándose en un depósito de La Cava, entre tarros de pintura, cajas de cerveza, herramientas. De cuando en cuando un ejemplar era despachado por correo, a solicitud de profesores de idiomas radicados en Copenhague, Ontario, Illinois. Pero, a su alrededor reinaba la desconfianza y el desdén. A su novia, Miranda Canovas, le interesaba un futuro con casa amplia, piscina y jardín, automóvil último modelo, juegos de cartas, fiestas de club. Toda actividad que no proporcionara dividendos concretos y franquicias le suscitaba desconfianza.

—¿El lanzamiento de tu libro? Te felicito mi amor. Es el número seis. ¡Ay! A tal paso vamos a tener que inaugurar una librería de viejo.

Mientras que Tito Salinas aspiraba a uno de los primeros lugares en el arte nacional. Era un muchachote alegre y fornido, de recias manos, ojazos luminosos y mandíbula cuadrada. Aunque escultor nato, como su obra era sofocada por las imitaciones, tenía que atender otros menesteres. Con un metro en el bolsillo y al timón de un carromato repleto de papel de aluminio, tacos de serpentinas, cintajos y maniquíes, trabajaba en puntos extremos de la ciudad. Lo mismo acudía a decorar terrazas para matrimonios, grados y bautizos, que a engalanar casas de mala nota. ¡La sarna!: su talento invertido en agasajar a una matrona que cumplía treinta años de ejercer raros oficios o divertir a sujetos recién llegados de Europa o de la cárcel. Durante los reinados de belleza y carnavales, sus castillos, pagodas y laberintos de plástico, iluminados a la entrada de pistas de baile y cervecerías, de cerca y de lejos encandilaban la visión, exasperaban los sentidos. ¡El rey de las rumbas! Tras los destellos y confetis llegaron los gerentes y administradores, que necesitaban decorar centros comerciales, parques de diversiones, escenarios de rock. Le horrorizaban las alturas, pero vivía trepado en aviones. Como buen amigo cargaba en el equipaje los poemas de Gaspar Trujillo y Martín Duque, las grabaciones de Edmundo Díaz; lo mismo que tocaba el acordeón, la guitarra o la trompeta. Creaciones que en su viajar de ciudad en ciudad atraían a críticos, estudiosos y ensayistas, quienes comenzaron a escribir, opinar, señalar a La Cava como un centro de la cultura nacional, a compararla con la Casa de poesía Silva de Bogotá, y que se confundía con la desaparecida Cueva de Barranquilla.

Para entonces Tito Salinas se jactaba de ser heredero de Alejandro Obregón y de Benvenuto Cellini, la reencarnación de Enrique Grau o de Leonardo Da Vinci. Si conseguía la financiación de las autoridades y el respaldo de la ciudadanía, iba a convertir a Cartagena en otra Venecia y a la isla de San Andrés en un polo turístico capaz de opacar a Mónaco y a Las Vegas. Urgido de comenzar por casa, cuando planeaba hacer de La Cava otra Capilla Sixtina, una viga suelta le fracturó la crisma.

Así que permanecería tres meses en un letargo que no admitía sonidos, pestañeos, auxiliado en sus funciones orgánicas. El único signo vital era el oscilar de la mano derecha con un pincel invisible.

Al despertar, en una habitación llena de flores, cajas de chocolates y novelas policiacas, supo de labios de una novicia y ayudante de enfermería que… ¡su alma estaba expuesta a horrorosos peligros! Tarde o temprano se extraviaría en los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, sufriría un infarto en el Festival de Poesía de Medellín, seria corneado por un toro en el Sinú o mataría a una actriz porno.

—¿Qué debo suponer? ¿Usted quién es, y nosotros en qué situación nos encontramos?

—En que usted primero toma juicio y se dedica a estudiar, a trabajar y leer en serio. Y como yo he visto y tocado a un hombre desnudo, es preciso que abandone el convento. En dos meses cumplo la mayoría de edad, entonces o usted se casa conmigo o yo me caso con usted.

—¿Eso cuándo? —preguntaría seducido por el aliento suave y el cutis de manzana bajo una cofia.

—Cuando se lo merezca. Primero yo tengo que aclarar mi identidad. En el registro civil me llamo Fedora Albán, pero en el convento tengo nombre de santa. Me gustaría estrenar el apellido Salinas en mi próxima vida. Igual que usted, quiero ser una artista. Una de verdad, no de las que venden manillas en las calles.

—Eso lo veremos.

Tito Salinas se trasladó de Cartagena a Bogotá a matricularse en la escuela de Bellas Artes. Estudiaba las técnicas de Botero, Samudio, Cárdenas, Picasso y Dalí. Aprendía a leer a José Eustasio Rivera, a Dostoievski y a Faulkner. Tan ocupado, que apenas hablaba con los amigos de La Cava por celular, y eso de tarde en tarde.

Entretanto, graduado de bachiller con honores, Juan Mistral optaría también por viajar e instalarse en la capital.

Entretanto, graduado de bachiller con honores, Juan Mistral optaría también por viajar e instalarse en la capital.

Al mismo tiempo Gaspar Trujillo recibía invitaciones que lo comprometían a leer sus poemas en universidades y ferias del libro, escribir prólogos, dictar conferencias. Su correo electrónico invadido por amenazas de secuestro, anónimos, esquelas de colegialas y secretarias enamoradas. Mientras su blog alcanzaba ¡por fin!... la atención de los lectores, los libros acumulaban polvo y caca de ratón en La Cava. Ejecutivos, taxistas, lustrabotas y televidentes lo saludaban respetuosos. Miranda Canovas, lo miraba atónita como a una personalidad ilustre; mínimo, al casarse, iba a exigir que le llevaran el primer café del día a la cama.

Arcángel de la trompeta y excelente guitarrista, Edmundo Díaz estaba en la mira de los periodistas: atraía a los fanáticos lo mismo en New York, Múnich, Santiago o Berlín, que en las redes sociales. Causaba infartos, alaridos, llanto y alucinaciones. Tras su rastro y en ausencia, las instalaciones de La Cava servían de escenario a grabaciones de cine alternativo y documentales.

Tobías Orígenes Rangel, de grandes ojeras, melena a los hombros y trajes de lino arrugados, era el único a quien no afectaba la popularidad. Podía darse el lujo de ocupar al atardecer su silla favorita, sorber ron blanco o vodka con agua caliente, junto a una ventana, aunque golpeado por el desasosiego y el insomnio.

Mientras tanto, Hernán, el mayor de los Trujillo retornaría al país en compañía de su esposa española, Begoña Hidalgo, y de Tristán, el hijo de tres años. Escudado en flamantes diplomas de Economía y Finanzas, se apresuró a exigir participación en La Cava, así el abuelo no lo hubiese mencionado en ese capítulo de su testamento. Incluido en la sociedad, le entraría el afán de renovar. Después de hacer pintar las paredes de amarillos y magentas hizo instalar una barra de mármol, techos vidriados, mesas con manteles y servilletas. Vetaría la costumbre de enviar por el almuerzo o la cena a los restaurantes vecinos, cada cual a su bolsillo y acomodo. Desterrados el sancocho, el arroz con coco y la mojarra, La Cava comenzó a depender de un chef extranjero, aunque Gaspar tuvo que imponerse y rechazar camareras uniformadas.

Desde la renovación cambiaría el público. Los nuevos clientes preguntaban: ¿A qué horas se presenta Edmundo Díaz? ¿Dónde se puede conseguir la hierba? ¿Y el grupo de rock? Hacia el atardecer se agrupaban muchachos vestidos de blanco, imitaciones deformadas de Gaspar, Martín Duque y Tito Salinas. No faltaban políticos y ejecutivos que bebían whisky a rodos, los ojos fijos en tabletas y computadores. Modistos, estilistas y diseñadores entraban con sandalias y pasos leves, como si caminaran sobre pétalos de rosas.

Afuera sonaban grabadoras a todo volumen, la calle colonizada por vendedores ambulantes y filas de automóviles; racimos de adolescentes sentados en las capotas tomaban cerveza, aullaban, bailaban rap y champeta, compartían hierba. Camino de la brisa y del mar junto a las murallas, de las plazas de San Diego y de Santo Domingo, o del Portal de los Dulces, los turistas asoleados trotaban, admiraban, tomaban fotografías. El desorden en aumento. Nada para lamentar o celebrar. Vaya y pase.

Hasta que una noche, unas siete muchachas de sonrisas y aspectos rutilantes, aspirantes a modelos, unas de pantaloncitos mínimos y otras de faldas vaporosas, que competían en La Chica Internacional, en un descuido del portero, entraron a pisar fuerte. Como Gaspar se negara a mirarlas, en resistencia pasiva, una de ellas, Honorata Vanegas, se plantó detrás de la barra y se dedicó a servir agua mineral y gaseosas, mientras informaba a las otras: —Ese grosero se llama Gaspar Trujillo, y aquel de las ojeras violetas es Tobías Rangel, un monstruo come niñas, y ese de más allá no tengo ni idea…— y de repente, en éxtasis, corrió hacia una mesa rinconera mientras exclamaba:— ¡Martín Duque! ¡Es Martín Duque! El poeta más grande todos los tiempos. ¡Un ángel de paraíso! Mi favorito.

Salieron cuando les dio la real gana, una multiplicada V de la Victoria en movimiento, las manos y uñas decoradas en alto.

A la madrugada Gaspar sufrió un severo ataque de asma y se tuvo que llamar al médico domiciliario. No pasaron tres días cuando la celosa de Miranda Canovas entró como una tromba, tijeras en ristre, para cortarle la coleta y la sonrisa, volverlo un Cristo. Una humillación sin nombre que lo forzaría a tomar un avión con destino a Medellín, en donde tenía lugar una fiesta en honor de Carlos Gardel.

Begoña Hidalgo, sin amistades todavía y aburrida de estar en casa y a solas, empezó a frecuentar La Cava con su televisor portátil, el niño y su triciclo. Se dedicaba a las telenovelas mientras Tristán se columpiaba en las sillas altas, comía jamón y pan, sorbía cerveza a hurtadillas, correteaba y quería hacer pipí, aprendía a jugar billar.

Debido a que los vecinos presentaban denuncias en las comisarías del centro y a las redes sociales llegaban toneladas de quejas, la policía sellaría La Cava durante una quincena. La multa por la sospecha de vender licor a menores y contaminar el ambiente sería de quince salarios mínimos. El contratiempo minimizado por una horrible fechoría de Tito Salinas, a quien se acusaba de haber raptado y violado a una monja.

En los meses posteriores, Hernán Trujillo incorporado a una poderosa empresa multinacional, como asesor de reservas petroleras, entraría en una frenética vida de reuniones y juntas directivas, transformándose en un prisionero glorificado. No podía salir a la calle sin escoltas ni atender asuntos propios o de La Cava.

Como para no quedarse atrás, Gaspar se movía como un reflector en la dimensión de lo inesperado: invitado a ser jurado de concursos literarios y reinados de belleza, a dictar charlas sobre la supervivencia del planeta, el genoma humano, los platillos volantes y la clonación. Baste decir que en esa época se gestaron sus ensayos sobre la tiranía del computador, tan famosos ahora. Rechazado por Miranda Canovas, de pronto novia de un poderoso hotelero, se lanzó a un exilio itinerante. Los cambios de residencia apenas conocidos por familiares y amigos.

Ni los obreros ni los artesanos ni los estibadores ni los futbolistas volvieron a pisar La Cava, aunque ciertas muchachas se mantenían firmes y entusiastas, a la espera de mirar de cerca o de lejos a sus ídolos, ¿por qué no?, dirigirles la palabra. Eso sí, ahora la Calle de los Siete Infantes es la favorita de turistas gringos y japoneses. En una de las esquinas de La Cava se tomaron las fotografías de la celebrada ganadora del certamen La Chica Internacional, la modelo Honorata Vanegas.

Tobías Rangel, de reconocida fidelidad a sus amistades, una tarde, aburrido de clamar durante horas por una copa de vodka y una taza de agua caliente, se marcharía en medio de bufidos:

—Ahí les regalo su cava de mierda. ¡Que les aproveche!

En la deserción le seguiría Renán Linares, asediado por la depresión y la avitaminosis, en secreto encaprichado de Honorata Vanegas: ¡que se la ligaba, se la ligaba! Obligado por la familia a consultar a una nutricionista, tuvo que incluir en su dieta carne, pollo y pescado. Es así como encontró en su padre a un nuevo amigo y comenzó a mirar la vida con ojos realistas. Sin herencia ni dinero, ¿cómo seduciría a una modelo famosa? No iba a permitir que un poeta a la antigua como Martín Duque se la birlara. Resuelto, dedicaría una nueva sección de la fábrica paterna a enlatar palmitos, frutas en su jugo, maíz, verduras, chontaduros. En sus ratos de ocio jugaba con números, con la idea de reunir a los amigos dispersos, fundar otro sitio de corte masculino que superara a La Cava y creara su propia leyenda.

A sus anchas, la madre de los Trujillo y su nuera, Begoña Hidalgo, decidieron que era hora de capitalizar la asistencia femenina, cambiar el nombre de La Cava, sacarle jugo a los negocios. Les sonaba Floresta; vender café de exportación, tortas, helados, sándwiches y crepes. Como a dicha concurrencia no iba a interesarle el vino añejo, ni el calvados, ni la malvasía, arrumaron los toneles, cajas, barriles, odres, botellas en el sótano. Cerraron el establecimiento… ¡y punto!

A muchas personas en la ciudad amurallada les afectaría el cierre de La Cava, pero dicen y dicen por ahí que las autoridades de policía respiraron aliviadas. En la distancia, el más afectado sería Tito Salinas, quien no tuvo oportunidad de comprar el mesón en donde encalleciera sus manos. Cierto, su nombre comienza a sonar como escultor, está a punto de casarse con una muchacha encantadora, que resultaría ser hija de un zar de las confecciones, a quien sus hermanastros quisieron matar desde que era niña. Como medida de precaución, educada por su madre en un convento.

De un día para a otro, sin informarle a nadie y por democrática votación, el sótano de La Cava sería cerrado y condenado al olvido. Primero con una doble puerta de madera de pino, después con un ensamble de plástico reforzado, luego con una espesa capa de cemento y por ultimo con unas baldosas opacas que simulaban el piso de un patio de ropas o de una cocina abandonada.

De un día para a otro, sin informarle a nadie y por democrática votación, el sótano de La Cava sería cerrado y condenado al olvido.

Los futuros herederos de las familias Trujillo-Milán-Niebles-Solís-Hidalgo no debían siquiera sospechar la existencia de los toneles de brandy, ron, vino, malvasía, ginebra, calvados y aguardiente, escondidos allí. En quince días o menos La Cava sería desmantelada, la dotación de cocina obsequiada a un albergue de menores, los muebles del taller bar, marcos y ventanas feriados baratos. Era el momento de remodelar en serio, abrir locales a la calle, la hotelería y los negocios turísticos estaban en auge, cada contrato de arrendamiento iba a reportar una millonada.

En la confabulación de su señora madre Antonieta María y de su cuñada Begoña Hidalgo se unirían en sociedad Hernán Trujillo y Miranda Canovas, todavía allegada a la familia. Ellas, frustradas en sus primeras aspiraciones jugaban con la idea de invertir y reinvertir ganancias e instalar —en años venideros— hoteles boutiques, heladerías, pequeños restaurantes con diez o doce mesas en donde se hicieran reservaciones con meses de anticipación.

A Gaspar Trujillo, en boca llena no entran discusiones, la familia lo recompensaría con una buena renta en ascenso, dividendos por cada local, de todas maneras era el dueño de la casa de la Calle de los Siete Infantes y el socio mayoritario: que se dedicara a editar libros, a ser mecenas, a lo que le viniera en gana. Todos-todos contentos. Mientras, y lo narrado sucedió en menos de un lustro, cuerdas de amigos y personas emprendedoras han fundado muchos bares y clubes con la idea de emular y superar a La Cava, pero ningún establecimiento ha dado la talla.